「IT業界は後悔するからやめとけ」と言われる理由は?IT業界はブラック企業が多いの?IT業界は離職者が多いって本当?客先常駐という働き方は地獄なの?本記事では、ネットやSNSで聞こえてくるIT業界にまつわる噂を事実を元に徹底検証。またIT業界に向いている人と向いていない人の特徴やIT業界へ転職する前に知っておきたい就活事情、転職活動をスムーズに進めるコツについても解説します。

なお、未経験からITエンジニアへの就職に興味がある方は、就職率98.3%で受講料無料のプログラミングスクールプログラマカレッジもおすすめです。

最終更新日:2023年6月8日

目次

「IT業界はつらい」「IT業界はブラックで闇」という口コミをネットやSNSで見るたびに、「せっかく未経験から入社しても、将来的に後悔するはめになるのではないか?」と不安になっている方もきっと多いかもしれません。

そんな方たち向けて、まずは「IT業界は後悔するからやめとけ」と言われてしまう理由を3つほど紹介しましょう。

IT業界では、働く環境や参画するプロジェクトによっては残業が多く一日の労働時間が長くなる場合があります。そのため、勤務時間が長いというイメージから「やめとけ」と感じる人もいるようです。

たしかに、繁忙期は残業が発生することもありますが、常に忙しいというわけではなく、無事に納期を迎えプロジェクトが終了すると、業務量も落ち着くことがほとんどです。

IT業界に対して「給料が安い」「勤務時間が多い割に稼げない」というイメージがあり、「やめとけ」と考える人も多いようです。というのも、近年はIT人材が不足しておりエンジニアの需要が高まっているものの、未経験から就職・転職した場合の初任給は高くはないからです。

ただ、IT業界はスキルを身につければ年収が上がっていく業界でもあるため、いつまで経っても稼げないというわけではありません。

IT業界には向き・不向きが問われる職種が多く、未経験から就職して「自分は向いていない」と感じてしまうと、入社したばかりでも「仕事がつらいので辞めたい」と思う確率が高くなります。そのため、短いサイクルで離職する人が多いというイメージから「やめとけ」と考える人もいるようです。

IT業界に就職してから後悔しないためには、まずは自分に適性があるかをチェックしておくとよいでしょう。

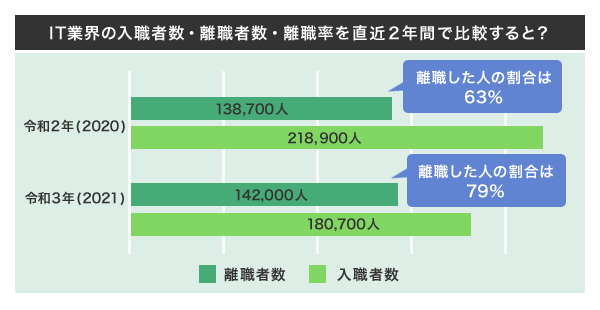

続いては、「IT業界はやめとけ」と言われる理由を1つずつ検証していきましょう。まずは、IT業界における入職者数・離職者数・離職率から見ていきます。

直近2年のデータを比較すると、入職者が32,800人減っており離職者は3,300人増えています。離職した人の割合は2020年で63%、2021年は79%となっており、やや上昇という結果に。

また、入職者が減り離職率は上がっていますが、2020年~2021年は新型コロナウイルスによる各業界への影響が広まった時期でもあります。新型コロナウイルスの影響により、採用・就職活動を積極的に進められない企業や求職者が増加したり、離職する人が増えたりしたことにより、このような結果が出ていると考えられるでしょう。

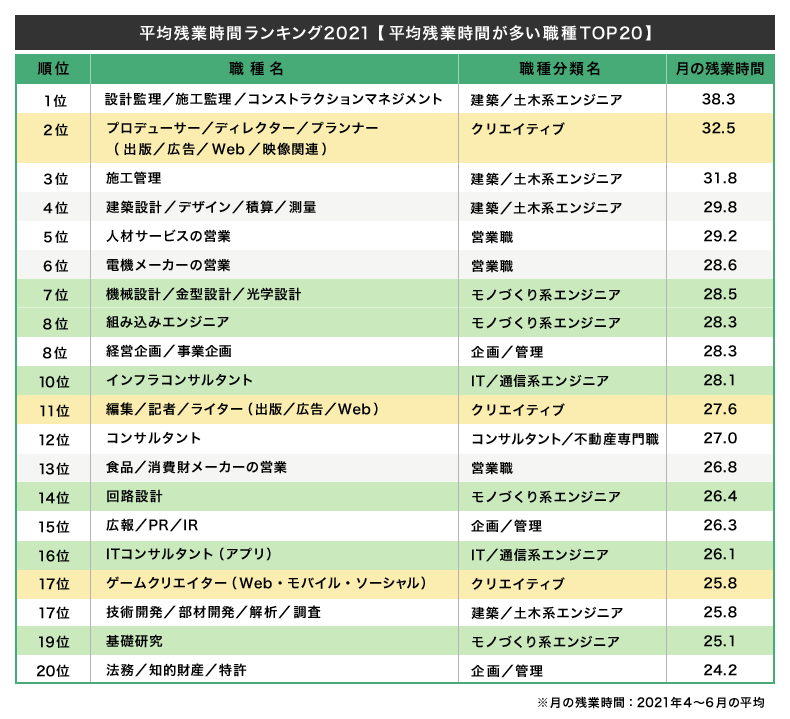

では、残業が多く一日の労働時間が長いと言われているIT業界の残業時間を他の業種と比べてみると、実際はどうなのでしょうか?

転職サービス「doda」で紹介されている平均残業時間ランキングをもとに、IT業界の残業時間を見ていきましょう。

■ 平均残業時間ランキング2021:平均残業時間が多い職種TOP20

上記は、グリーンの項目がIT職種でイエローの項目がIT系の関連職種。これらの職種を見ると、TOP20のうちIT業界から6つの職種がランクインしており、どれも月に25時間以上の残業が発生しています。

また、2位のプロデューサーやディレクターはクリエイティブ職種に該当しますが、Webの仕事も含まれているため、IT職種の中ではWeb系の職種が最も残業が多いと言えるでしょう。

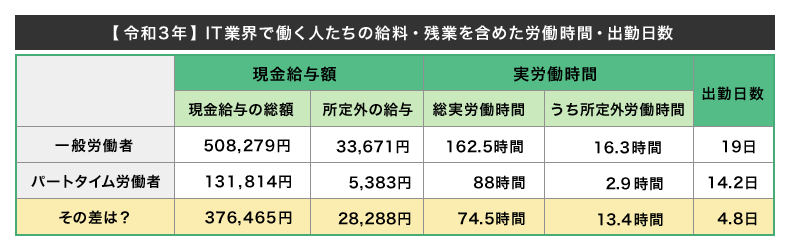

ところで、IT業界で働く人たちの平均給料と残業を含めた労働時間は、実際のところどれぐらいなのでしょうか?

IT業界で働いている一般労働者の方とパートタイム勤務の方の給与額を比較すると、ひと月あたり376,465円もの差があります。ただ、パートタイムの方には未経験者や実務経験の浅い人のほか、労働時間の短い学生なども含まれるため、フルタイムで働く実務経験の長い正社員と比べて給料が低いことは当然と言えば当然です。

そして月の労働時間の差は74.5時間で、残業を含む所定外労働時間の差は13.4時間。

また出勤日数の差は4.8日となっていますが、結果として給与額の差が40万円近くもあるので、もしIT業界で腰を据えて働くなら、たとえ未経験者であってもパートタイム以外の働き方を選んだほうが高収入が見込めるでしょう。

▸ 一般労働者:「短時間労働者(パートタイム労働者)」以外の者

▸ パートタイム労働者:1日の所定労働時間がその事業所の一般労働者より短い者、又はその事業所の一般労働者と1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない者

▸ 現金給与の総額:所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く以前の現金給与の総額のこと

▸ 所定外の給与:所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与のこと(残業手当(時間外手当)、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等)

▸ 所定外労働時間:所定内労働時間以外の早出、残業、臨時の呼出し、休日出勤等の実労働時間数のこと

巷では「IT業界はブラック企業が多い」と言う声をよく耳にする機会も多いですが、そもそもブラック企業とはどんな企業なのでしょうか?ここでは、ブラック企業の定義や特徴などについて解説します。

「ブラック企業」という言葉に明確な定義はありません。ただ、一般的には不当な長時間労働や給料の発生しないサービス残業などが常態化している企業が、いわゆる「ブラック企業」だと言われています。

そして厚生労働省のサイトでは、ブラック企業の特徴として次の3つを挙げています。

✔ 労働者に対し極端な長時間労働やノルマを課す

✔ 賃金不払残業やパワーハラスメントが横行するなど企業全体のコンプライアンス意識が低い

✔ このような状況下で労働者に対し過度の選別を行う

ブラック企業はIT業界に限らず、さまざまな業界に存在するとされています。しかし、IT業界は転職がしやすいため、万が一こういった企業に就職してしまった場合は転職なども検討するとよいでしょう。

「残業が多くてやばい」「つらい」と感じる時間は人によって異なりますが、一般的には月80時間を超えると健康障害発症リスクが高くなるとされています。さらに80時間を超える残業が2ヶ月以上続いたり、月100時間を超える残業があったりすると、労災認定がされやすくなるとも言われています。

厚生労働省の資料にて「1週間当たり40時間を超える労働時間が⽉100時間⼜は2~6か⽉平均で80時間を超える場合には、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされている」と説明されていることからも、月80時間を超えると「残業が多くてやばい」と感じるきっかけとなるでしょう。

参考:時間外労働の上限規制|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

月80時間以上の残業が続いている場合は、ブラック企業である可能性が高いと言えるでしょう。というのも、先ほど説明したように健康障害を発症するリスクが高まる場合があるからです。

また、月80時間以上を超える残業は過労死ラインの目安になるとも言われています。

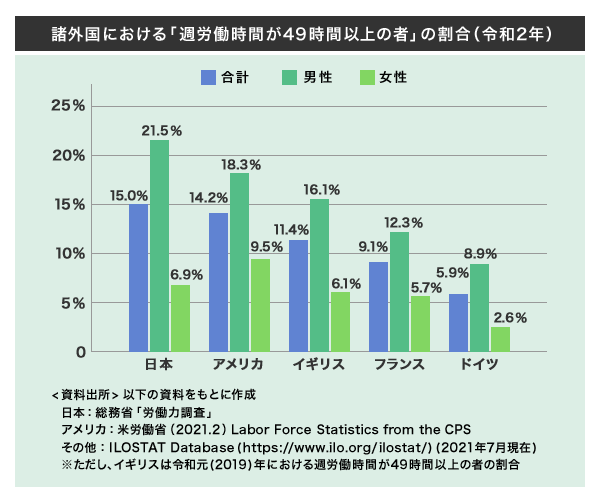

労働基準法では、「36協定」により月の残業は45時間以内に抑える決まりとなっており、45時間を超えられるのは年間6ヶ月までとされていますが、ただIT業界に限らず、下記の図のように日本は諸外国に比べて「週の労働時間が49時間以上」の人の割合が多い傾向に。

この図を見ると、男女全体ではアメリカとほぼ変わりませんが、特に日本人男性の長時間労働者はドイツ人男性の約2.5倍にも及んでいることから、ブラック企業を避けて就職するためには、事前に残業時間に関する実態を把握したうえで就活することが大切だと言えるでしょう。

Tips:月の残業が何時間ならホワイト企業なの?

では、国の法律で定められている時間外労働の上限は1ヶ月あたり何時間なのでしょうか?これまでの基準では、特別条項を設けることで上限なく残業を行うことが可能でした。

しかし2019年に36協定が改正され、法律上時間外労働の上限は原則として⽉45時間・年360時間に。この上限は、臨時的な特別の事情がなければ超えることができません。そして特別な事情があった場合でも、以下の項目を守る必要があります。

✔ 時間外労働が年720時間以内

✔ 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満

✔ 時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内

✔ 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度

これらに違反すると、労働基準監督署より企業側に罰則が科される場合があるので、「⽉の残業は基本的に45時間が上限である」と考えてよいでしょう。

参考:時間外労働の上限規制|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

ネットやSNSでは、さまざまな理由により「IT業界はやめとけ」と言われることもありますが、その噂は本当なのでしょうか?ここでは、各疑問に対する理由と実態について解説していきます。

【理由】なぜこのように言われるのか?

【実態と現実】リアルはどうなのか?

客先常駐という働き方は、必ずしも地獄というわけではありません。なぜなら、経験を積むことで年収アップが期待できますし、近年は働き方改革により残業時間は改善されているからです。

また、客先常駐には以下のようなメリットも。

• 職場が変わることで幅広いITスキルを身につけられる

• 多くの人と交流するのでコミュニケーション力が磨かれる

• 社外に人脈を増やせる

• 大手企業で仕事をするチャンスが生まれる

• 未経験からでも比較的入社しやすい

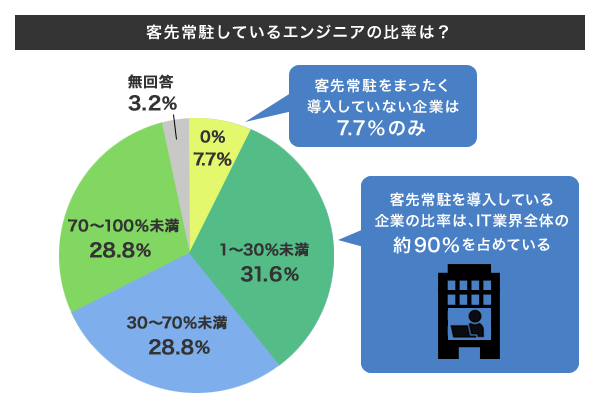

なお、厚生労働省 働き方・休み方改善ハンドブック(情報通信業)によると、IT業界における9割以上の企業が客先常駐の勤務体系を取り入れています。

参考:働き方・休み方改善ハンドブック(情報通信業)|厚生労働省

また、客先常駐は主に大手SIer(エスアイアー)に中小企業の社員が常駐するというスタイルが一般的。

上の図からも分かるとおり、客先常駐をまったく導入していない企業は全体の7.7%のみで、客先に常駐しているITエンジニアの比率が7割を超えている企業は全体の28.8%にも及んでいることから、「IT業界において客先常駐というワークスタイルは、ごく普通の働き方である」といえるでしょう。

【理由】なぜこのように言われるのか?

IT土方とは、IT業界においてキャリアアップの機会もなく低い賃金で働き続ける人たちのことを指すスラング。

またIT業界は下請け構造であることから、現場指揮者(システムエンジニア)の指示による単純作業を行う者(プログラマ)のことを、一部で「IT土方」と呼ぶ場合があるため。

【実態と現実】リアルはどうなのか?

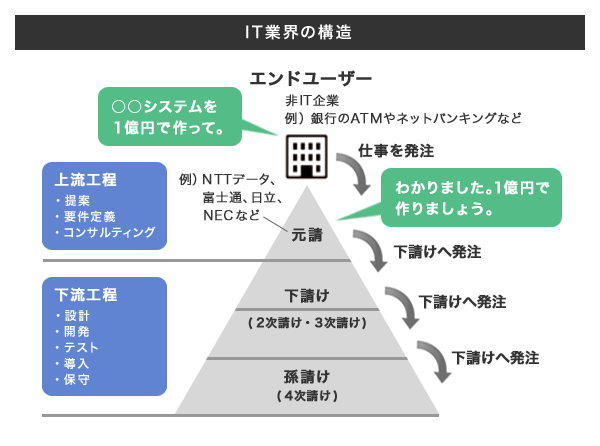

IT業界は、下記の図のような構造で成り立っています。

頂点にある元請企業は要件定義などの上流工程を担い、2次請け・3次請けの企業は残りの設計や開発、テストなどの作業を行います。下流工程を担うIT職種としてはプログラマーがありますが、プログラマーの平均年収は約426万円と、国内全体の平均年収436万円と比べても、さほど低い数字ではありません。

それに、プログラマーとして経験を積んでスキルを磨けばシステムエンジニアにキャリアアップするチャンスも生まれます。そのため、下請け企業だからといって「給料が安い」うえに「地獄」になるとは限らないと言えるでしょう。

とてもブラックだと聞きます(というより、ネット内で見かけます)

特に未経験歓迎の所は最悪だと…(抜粋)

引用:Yahoo!知恵袋

【理由】なぜこのように言われるのか?

【実態と現実】リアルはどうなのか?

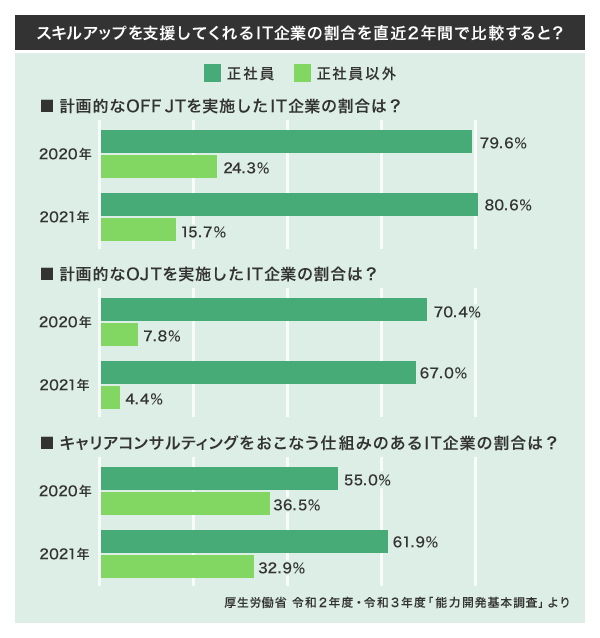

下の図を見ると、2020年よりも2021年のほうが、非正社員に対してOff-JT(Off-the-Job Training:職場から離れた場所で、セミナーや研修などを行うこと)やOJT(On-the-Job Training:職場で実務を体験させながら仕事を教える教育手法のこと)を実施してくれる企業は減っています。

出典:令和2年度・令和3年度「能力開発基本調査」|厚生労働省

その理由は恐らくコロナ禍によるものだと考えられますが、ただ、Off-JTTもOJTも正社員だと7割以上の企業が対応してくれるので、未経験だからといってブラック企業しか入れないというわけではありません。

またキャリアコンサルティングについては、2020年より2021年のほうが正社員に対して支援を行う企業が増えているものの、正社員以外では減っています。

これらのデータからもわかるとおり、IT業界で働く場合は、未経験者ほど正社員として就職したほうが、技術研修やキャリア形成支援などが充実しているホワイト企業で働ける確率が高いと言えるでしょう。

【理由】なぜこのように言われるのか?

【実態と現実】リアルはどうなのか?

ITエンジニアは、開発したシステムなどを期日までにクライアントへ納品するという「納期厳守」の仕事。

そのため、納期が近づいていたりもともとのスケジュールが厳しかったりすると、残業や深夜作業が発生することもあります。ただし常に忙しいというわけではなく、無事に納品できた後や無理のないスケジュールが組まれている場合は、定時退勤できることがほとんどです。

また、同じIT業界でも職種や入社する企業によって残業時間は異なりますし、給与にも違いがあります。IT業界におけるすべての職種が給料が安く、残業が多いわけではないことを知っておきましょう。

実際に筆者がエンジニアとして働いていた際も、残業や深夜作業、休日出勤が発生することがありました。

ただ36協定もあるため、常に長時間の残業があったというわけではありません。残業が多かった次の月はほとんど定時で退勤したり、休日出勤をした次の週は平日に休みを取ったりなど、労働時間を調整する措置がとられたため、「ずっと残業があってキツイ」という状況にはなりませんでした。

【理由】なぜこのように言われるのか?

【実態と現実】リアルはどうなのか?

たしかに近年はAI技術が進歩しており、ソースコードをいっさい書かなくてもシステムを開発できるツール(ノーコード)や、最小限のコードを記述するだけでシステムを開発できるツール(ローコード)などの市場が拡大しています。しかし、ITエンジニアの仕事がすべてAIに奪われるということはないでしょう。

というのも、これらの技術は現在完全に普及しているわけではなく、すべてのコーディングが不要になるのはまだ先の未来の話だからです。たとえコーディングが不要になったとしてもプログラミングはする必要がありますし、ノーコード/ローコードのツールを開発するのはやはりエンジニアです。それに解決できない課題やトラブルが発生した場合には、将来的にも必ずエンジニアが対応することになるでしょう。

【理由】なぜこのように言われるのか?

【実態と現実】リアルはどうなのか?

文系だからといってIT業界への就職を諦める必要はありません。というのも、近年はIT業界における人材不足が深刻化しているため、文理不問で未経験者を採用している企業も続々と増えているからです。

実際に、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が発刊した「IT人材白書2020 *1」では、IT従事者のうち最終学歴における専攻分野が文系である人の割合は、先端IT従事者が30.2%、先端IT非従事者が34.6%という結果が出ています。この結果からも、業界内において文系出身のIT従事者 *2 が約30%存在していることがわかります。

*1:図表3-4-6 先端IT従事者、先端IT非従事者の最終学歴での専攻分野

*2:IT従事者とは、AI等の先端的なIT業務に従事する人材のこと

【理由】なぜこのように言われるのか?

【実態と現実】リアルはどうなのか?

実際のところ、35歳以上になったからといって、エンジニアとして働けなくなるということはまずありません。35歳を超えて活躍しているエンジニアは多くいますし、現実として当社のフリーランスでは60歳で現場でプログラマーとして活躍している人もいます。

ただ、35歳ごろになると若手の頃と比べて学習スピードや体力に衰えを感じ、技術職から管理職を目指す人が増えてきます。そのためIT業界での「35歳」は定年ではなく、キャリアアップを視野に入れる転換期となる年齢と言えるでしょう。

IT業界は向き・不向きが問われる業界でもありますが、では向いている人と向いていない人にはどのような違いがあるのでしょうか?未経験からIT業界を目指したいという方は、以下のチェックリストにどれだけ当てはまるかをチェックしてみましょう。

■ IT業界に向いている人の特徴

日々技術が進歩し続けるIT業界では、就職した後もITスキルのアップデートがマストです。そのため、IT業界に興味がある人や継続的に学習を続けられる人は向いていると言えるでしょう。そしてプログラミングにおいて必要不可欠な論理的思考力がある人も、IT業界で重宝される人材となります。

また、IT業界では柔軟性も必要です。柔軟性があれば新しい技術をどんどん取り入れたり、トラブルにもフレキシブルに対応したりと、仕事をスムーズにこなすことができます。さらに、IT業界ではわからないことが多々発生するため、自分で考え問題を解決できるスキルも重要です。

加えて、IT業界ではチーム単位で働くプロジェクトも多く、あらゆる場面でコミュニケーション能力が必要とされます。

■ IT業界に向いていない人の特徴

IT業界はパソコンでの作業が必須となるため、そもそもパソコンに苦手意識のある方は不向きかもしれません。

また、IT技術・プログラミングに興味がない人や、受け身姿勢な傾向がある人も、IT業界はおすすめできません。というのも、新しい技術がどんどん生まれるIT業界では、自ら積極的に学習する必要があるからです。IT技術に興味がないと、勉強を苦痛に感じてしまうでしょう。

さらに、IT業界はチーム単位で動くプロジェクトが多いため、協調性がないとうまくやっていけない可能性があります。ただ、これらの特徴は努力次第で改善することもできます。それぞれの改善策は以下の記事にて紹介していますので、あわせてご覧ください。

▶ 参考:

• コーダー/マークアップエンジニアフリーランス案件の特徴・単価・必要スキル|プロエンジニア

• オープン系SE・プログラマフリーランス案件の特徴・単価・必要スキル|プロエンジニア

• スマホアプリエンジニアフリーランス案件の特徴・単価・必要スキル|プロエンジニア

この画像のとおり、日本のIT業界は主に5つの分野に分類されており、事業形態は「事業会社」と「ベンダー」の2種類に分かれているのが特徴です。

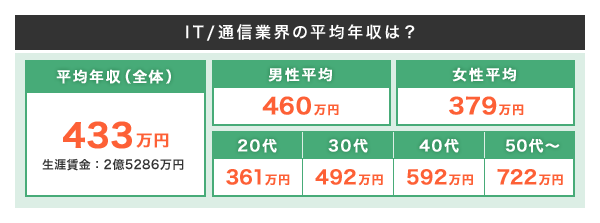

また、2021年度における転職サイト「doda」の調査によると、IT/通信業界の平均年収は以下のとおりで、10年間ごとに100万円近くアップしていることがわかります。

さらに50代以降は722万円と大幅に上がるので、長く働いてキャリアを積むほどに高い年収が期待できる業界ですが、IT業界で働く20代の平均年収を20代全体の平均年収と比較した結果については、こちらの記事も参考にしてみましょう。

そして、IT業界の代表的な職種といえば、ITエンジニアやプログラマーですが、その他にもUI/UXデザイナーやITコンサルタントやデータアナリストなども近年では人気です。

IT業界で目指せる職種29種類の年収と、それぞれの職種に関連する資格を一覧で比較した表については、以下の記事を参考にしてください。

なお、まったくの未経験からIT業界への就職を目指す方は、IT業界で働くための基本的な知識が身につく「ITパスポート」資格の取得がおすすめです。詳細については、こちらの記事を参照してみましょう。

▶ 参考:

• UI/UXデザイナーフリーランス案件の特徴・単価・必要スキル|プロエンジニア

• ITコンサルタントフリーランス案件の特徴・単価・必要スキル|プロエンジニア

• データサイエンティストフリーランス案件の特徴・単価・必要スキル|プロエンジニア

未経験からIT業界への転職活動をスムーズに進めるコツは、次の6つです。

転職活動を進める前にしっかり自己分析をしておくことで、自分にとって最適な転職先を見つけるための大きなヒントを得られますし、入社後のミスマッチを防ぐことにもつながります。

自己分析が終わったら、企業の研究や分析を行うとともに「なぜあなたはIT業界への転職を希望したのですか?」という質問に自信を持って応えられるよう、IT業界への志望動機を明確にしておきましょう。志望動機がまとまってきたら面接本番に向けて、想定される質問に対する回答パターンをいくつか用意しておくことが重要です。

とはいえ、上記のような作業をすべて一人で行うには手間や時間がかかりますし、未経験の場合はわからないことも多いでしょう。そのため「効率よく転職活動したい」「初めての業界なので不安がある」という場合は、IT業界専門の転職エージェントを利用して就活をバックアップしてもらうことをおすすめします。

IT業界への転職時におけるよくある失敗例については、以下の記事も参考にしてください。

今回は、「IT業界は後悔するからやめとけ」と言われる理由やその実態、IT業界に向いている人の特徴、就活事情などを紹介しました。IT業界にまつわる噂としては残業時間や給料に関わる内容が多いものの、エンジニアの労働環境は改善されてきており、年収も経験を積むことでアップしていく傾向にあります。

もしあなたがこれから「未経験からエンジニアに就職したい」「プログラミングを独学したいが挫折しそう」「就職支援のあるスクールに通いたい」と考えているのなら、無料のプログラミングスクール「プログラマカレッジ」で、私たちと一緒にプログラミングを学んでみませんか?

パソコンにはじめて触る高校生や、デスクワーク経験のないフリーターの方でも大丈夫。パソコンに関する基本知識から実務に対応できるITリテラシーまで、まったくの未経験からまるごとマスターできますよ。

また未経験からプログラマーとして働きたい10代~20代の方には、「ITパスポート試験」の取得もおすすめです。

現在プログラマカレッジでは、ITパスポート試験に合格して入社決定に至ると、受験料金を全額返金キャンペーンを実施中。

さらに業界に精通したアドバイザーや経験豊富なプロの講師陣が就職をしっかりとサポート。上京就活生にはホテルの宿泊費も負担してくれるので、地元から離れても安心して就職活動に専念することが可能です。

→ 就職支援付き無料プログラミングスクール「プログラマカレッジ」

ぜひこの記事を参考にプログラミングスクールを効率よく利用し、IT業界への就職を成功させてください。

INTERNOUS,inc. All rights reserved.

引用:Yahoo!知恵袋